LR(Nucleotide-binding leucine-rich repeat receptor)基因是植物免疫系统的核心组成部分,编码能够识别并抵御病原体入侵的受体蛋白。这些基因在植物与病原体的长期演化过程中不断发生复制和丢失,导致其演化轨迹难以捉摸。例如,单子叶植物中TNL基因的消失一直是NLR研究中的未解之谜。

近日,我院马锋旺/赵涛课题组在Molecular Biology and Evolution在线发表题为Deciphering Plant NLR Genomic Evolution: Synteny-Informed Classification Unveils Insights into TNL Gene Loss的研究论文,揭示了被子植物中NLR基因的起源与演化之谜。

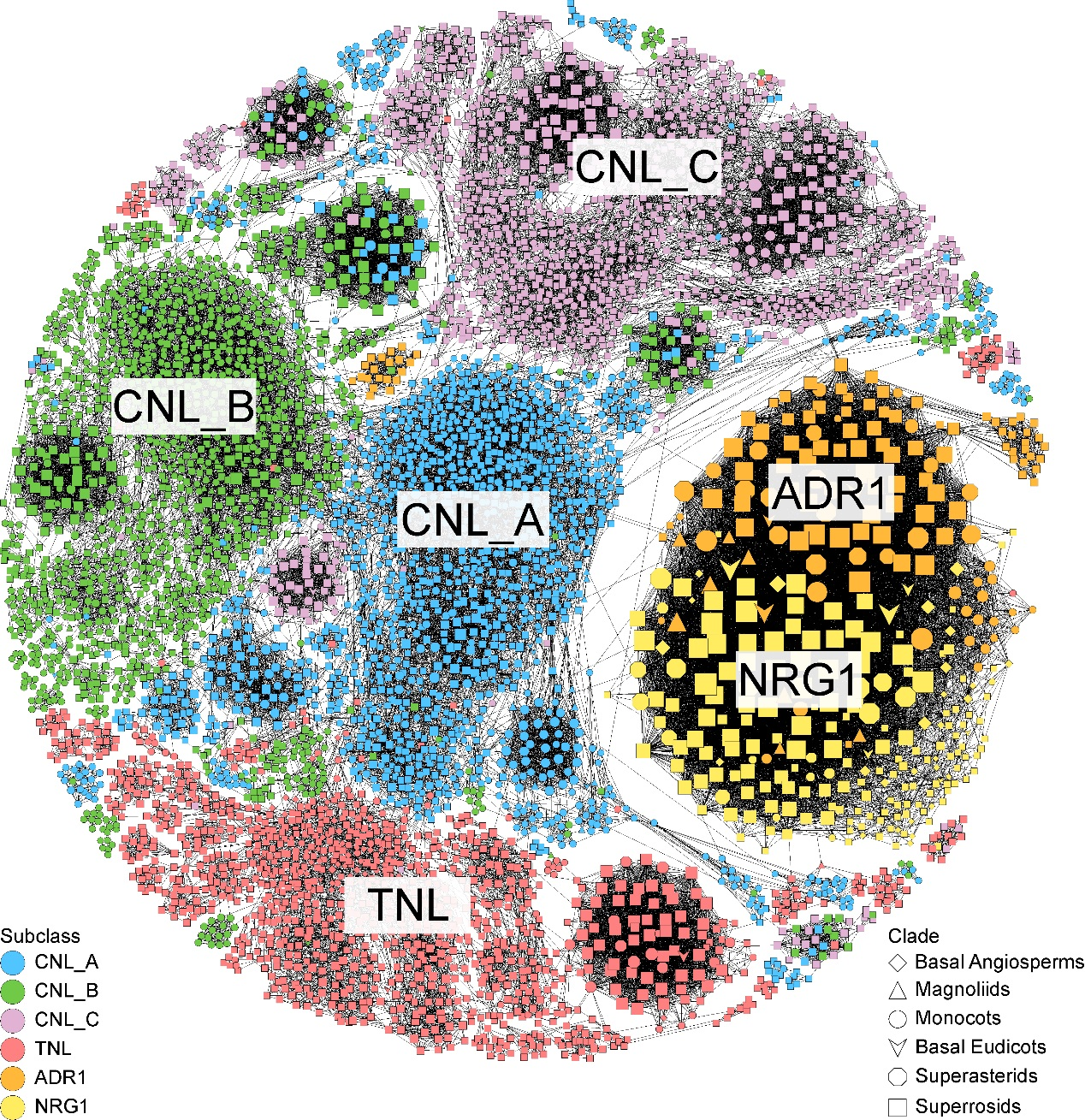

基于该课题组前期构建的124个被子植物基因组的微共线性网络(Zhao et al.,2021,Nat Commun),该研究聚焦了NLR基因家族的演化历程,通过整合微共线性信息和系统发育分析,提出了一个新的NLR基因分类框架。研究团队分析了来自124种被子植物的33,007个NLR基因,将其重新划分为五个亚类:CNL_A、CNL_B、CNL_C、TNL和RNL。这一新的分类方法不仅基于传统的序列相似性,还引入了微共线性分析,从而更精准地揭示了NLR基因家族的演化路径。

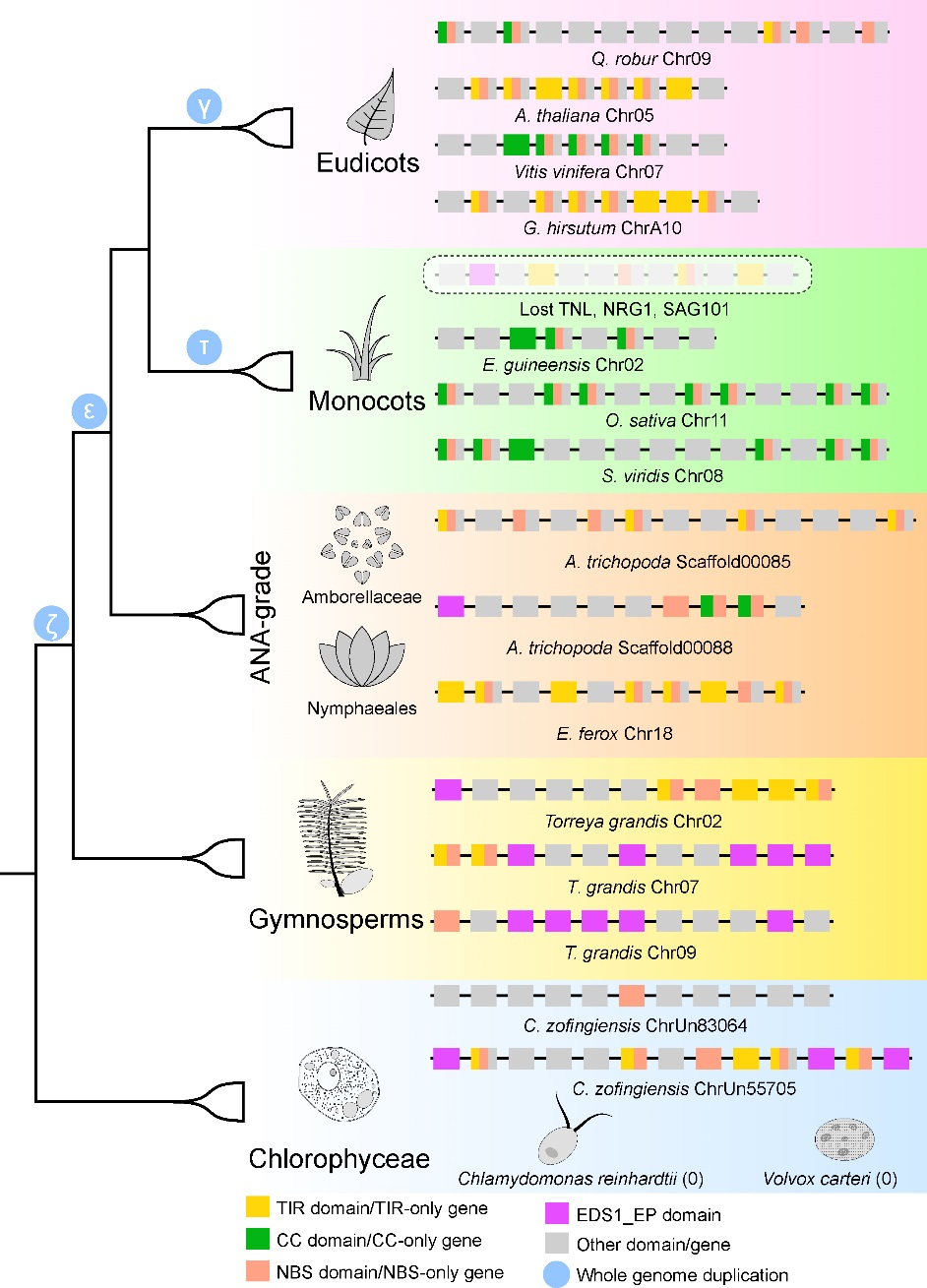

研究中,关于单子叶植物中TNL基因的消失是一个关键的发现。TNL基因在双子叶植物中广泛存在,但在单子叶植物中却几乎完全缺失,这一现象长期困扰着植物免疫领域的研究者。研究团队通过微共线性分析发现,单子叶植物中的CNL基因与双子叶植物中的TNL基因存在显著的共线性关系,表明它们可能源自共同的祖先基因位点。研究团队还发现在TNL串联复制过程中出现了TIR结构的丢失。基于以上证据,研究团队推测,在被子植物的早期演化过程中,这些NLR祖先基因位点经历了多次串联复制和重组事件,不同CNL亚类间的重组使得该位点的TNL逐渐丢失,最终导致了单子叶植物中TNL完全缺失。

此外,研究团队还提出了“功能单元可塑性”假说,认为在植物演化早期,NLR基因及其信号通路组分可能紧密排列在同一染色体片段上。随着时间推移,这些基因经历了多次全基因组复制和重组事件,导致TNL基因逐渐丢失其TIR结构域,进而失去了与NRG1和SAG101等辅助基因的协同作用。这一假说为理解TNL基因在单子叶植物中的消失提供了新的视角。

园艺学院在读博士生郭博铖为论文第一作者,赵涛教授、马锋旺教授和孙亚强副教授为论文通讯作者,荷兰KeyGene公司、阿姆斯特丹大学Harrold van den Burg教授也参与了该项研究。瓦赫宁根大学Klass Bouwmeester助理教授、南京农业大学薛佳宇副教授、南京大学邵珠卿副教授和黑龙江八一农垦大学柯希望副教授在论文写作和修改中提供了帮助。该研究得到了国家重点研发计划项目、国家自然科学基金项目和中央高校基本科研业务费的支持。同时该研究也得到了西北农林科技大学高性能计算平台的支持。

原文链接:https://doi.org/10.1093/molbev/msaf015