8月2日至8月6日,园艺学院赴西北地区非耕地设施农业发展调研服务队前往甘肃省天水市,走访政府部门、田间地头与企业基地,解码“小木耳”如何在非耕地上培育出“大产业”,用专业视角记录乡村振兴的生动实践。

对话农业局:解析非耕地木耳产业发展全局

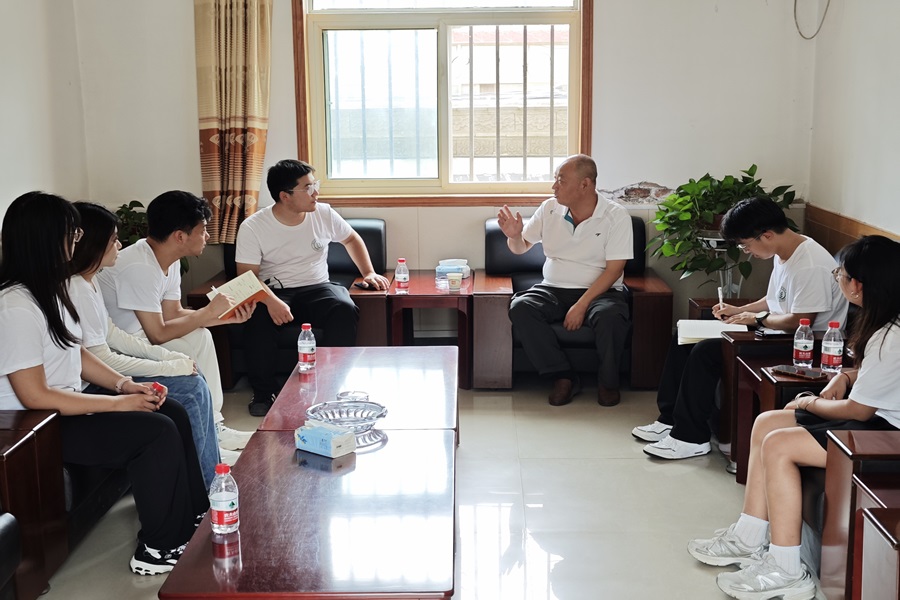

八月的天水麦积区,群山环抱中的木耳大棚如星罗棋布。调研团队首站走访天水市麦积区农业农村局,与蔬菜中心主任张子元展开深入访谈,探寻当地非耕地设施农业产业发展的脉络。麦积区非耕地设施农业已形成一定规模,其中食用菌产业特色鲜明,木耳、香菇、平菇等品类在非耕地上的种植尤为突出。谈及“小木耳大产业”,张主任表示,木耳虽个体微小,但凭借适宜的生长环境和科学的种植模式,已成为有效利用当地非耕地资源、促进经济发展的重要力量。

同时,产业发展也面临挑战。部分木耳在种植过程中易受病虫害影响,特别是高温高湿季节,绿霉病等病害易集中爆发,严重时可能导致整棚菌棒报废,这是当前产业面临的主要难题之一,亟需科研力量与种植户共同攻克。

在张主任的带领下,调研成员前往食用菌示范大棚基地实地考察,一排排菌棒整齐地叠放在一起,张主任指着菌棒表面的菌丝,对队员们说:“这些菌棒的原料是以当地的玉米芯、棉籽壳和农作物秸秆按比例混合加工而成的,既环保又能废物利用。同时采用分层种植方式,空间利用率相比平地种植显著提高。”

走访企业:见证“小木耳”的产业化之路

调研成员随后走进位于麦积区利桥镇的天水红崖河菌业种植有限公司,成片的设施大棚矗立于非耕地之上。据了解,该公司已形成了集种植、销售于一体的完整产业链。利桥镇米彦荣队长介绍:“这是我们设计的悬挂式喷灌系统。水流通过管道输送至空中喷头,形成细密水幕均匀覆盖每个菌棒。相比地面灌溉,此方式既能保证木耳生长所需湿度,又可避免菌棒底部积水,有效降低腐烂风险。智能控制系统还能根据生长阶段精准调节喷灌时间和水量,实现节水高效。”通过科学管理和技术手段,充分利用非耕地资源,提高了木耳产量和品质,“小木耳大产业”在此得到生动诠释,为当地非耕地设施农业的规模化、产业化发展提供了可借鉴的范例。

深入乡村:倾听村民与“小木耳”的故事

为更贴近基层种植情况,团队来到麦积区利桥镇秦岭村,与当地种植木耳的村民亲切交流。村民向团队成员介绍了木耳种植的成本情况,单个大棚(不含棚体)种植成本约为3-5万元。谈及病虫害问题,村民坦言,一旦出现严重感染,为避免扩散,他们通常选择直接丢弃受感染的菌棒。针对种植户存在的困境,调研成员建议加强预防性管理,如在大棚内安装通风降湿设备以改善高温高湿环境,并组织定期巡查,一旦发现零星感染源立即隔离处理。

“以前村里很多年轻人外出打工,一年回不了几次家。现在村里发展非耕地木耳种植,大棚需要人手进行采摘、管理和加工,我们在家门口就能挣钱,不用再背井离乡了。”村民孙大叔笑着说道。他还提到非耕地设施农业对生态保护的益处:“大棚建在原来不长庄稼的荒地上,保护了良田。以前拓荒种粮导致不少山坡秃了,现在搞木耳种植不用毁林,山上树木逐渐增多,水土保持也好了,日子更有盼头了。”

通过此次调研实践,不仅详细了解了西北地区非耕地设施农业中木耳产业的发展现状与挑战,更深刻体悟了“小木耳大产业”背后的丰富内涵:它不仅是盘活闲置土地资源、发展特色农业的经济增长点,更是有效解决农村剩余劳动力、促进农民增收致富的重要途径。小小的木耳,正以其蓬勃的产业活力,在西北的非耕地上书写着乡村振兴的新篇章。